2024年02月23日

新しい焚火台を見つけたの巻

暇をつぶしに某ホームセンターのキャンプ用品のコーナーを物色していたところ、ちょっと変わった焚火台を発見した。今使っている焚火台に不満があるわけでもなく勿論購入する予定も全くなかったのに、いつの間にか見えない罠にかかってレジに並ぶ羽目になってしまった。

さて、見えない罠とは何だったのか、使い勝手はどうなのか・・・。

さて、見えない罠とは何だったのか、使い勝手はどうなのか・・・。

そもそも焚火は直火でするのがWild Lifeだと信じて疑わなかった私が焚火台を使うようになったのはもう数十年前のこと、時代の流れか価値観の変化かローインパクトという言葉が当たり前に使われ始める少し前ぐらいだった。以来、幾つかの焚火台を使ってきたがこれ程価格や性能にばらつきがあるアウトドア用品は無いんじゃあないかというくらい様々な製品が生まれている。その値段と言ったら2,000円くらいの超庶民的な物から20,000円を超す超高級品まで星の数ほど存在する。

その辺の話はまた別の機会にする事にして、私はここ数年、ピコグリルもどきの安価な焚火台を使っている。薄っぺらいステンレス製のプレートと今にも折れそうな貧弱な五徳の組み合わせだが結構問題なく使えているし、価格も3,000円程度と激安なのでイカレたら買い替えればいいやと割り切っている。

愛用のピコグリルもどき(笑)燃焼効率も良いし何の問題もない

さて話を本題に戻そう。

某ホームセンターのキャンプ用品コーナーで何気なくキャンプ道具を眺めていたら数台の焚火台が目に入った。僕が使っているようなピコグリルもどきの焚火台が2種類、このモドキ台は某ネットショッピングサイトを歩くだけでもかなりの数が見つかる。

どれも基本は空気穴のスリットが入ったステンレスの火床プレート(ピコグリルではシェルと呼ばれる)とそれを支える細いステンレス製のフレームの五徳がセットされるだけの極めて簡単な構造なのだが、実はこの構造が極めて燃焼効率が良く焚火の楽しさも併せて味わえるという超優れもので、今は友人たちにも勧める程のお気に入りである。この辺の話もいつかまとめてみようと思っている。

ホームセンターで見つけた見慣れない焚火台

その隣にはコールマンの焚火台があって(興味がないのでスルー)その向こうに燦然と輝くのが今回財布のひもを緩めさせた焚火台だ、製品名は「Takibi-dai Lotus」、BUNDOKというブランドの商品である。

最近はあまり見かけることのないローマ字で「Takibi-dai」とは・・・そのフォントも、見れば何ともやる気の無さしか見えてこないが、もしかしたら何か深い戦略があるかもしれないので突っ込むのは止めておく。

何とも飾り気のないパッケージ、Takibi-daiってまんまだわ(笑)

一見してピコグリルもどきが進化したようなイメージだが、火床のプレートとフレームが作り出す焚火空間は上部から見ると正方形でその斜め半分に取り外しの出来る三角形の網がセットされる。

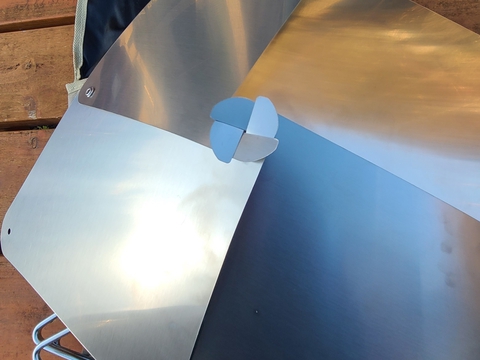

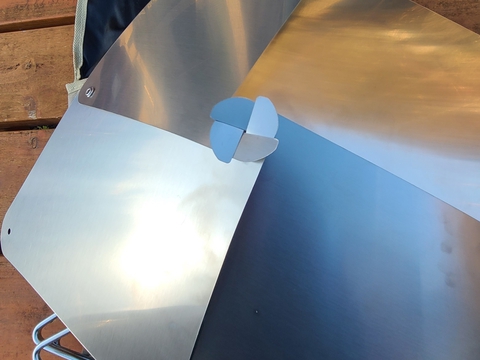

この火床のプレートは四枚のプレートが組み合わさって浅い円錐状の形を作り出している。四角の板を組み合わせて丸めているので完全に円錐と言い切るのは無理があるけれど何とか伝わってほしい。

おそらくこの四枚のプレートが作り出す形が蓮の花を連想させることからLotusの名前が着いたのだろうと想像できる。二枚のプレートが折りたたみになっているピコグリルのシェル(貝殻)に四枚のプレートが作るTakibi-daiのLotus(蓮の花)、なるほどねえって感じである。

Lotus...うん、蓮の花に見えてきた

早速この焚火台のチェックを始めることにしよう。隅から隅までじっくりと眺めひっくり返して底を確認し、頭の中ではいろいろなシチュエーションを想像してはこの製品の弱み強みを考えてみる。

1.火床のプレートの形状が生み出すもの

四枚の四角形が組み合わされて作り出す形は、川や海に四角形の網を沈めて置いて魚が上を通ったら引き上げる四つ手網漁の網を引き上げた時の形に似ている。四角形の頂点を引っ張ると重さで網の四辺は弧を描くがまさにこのLotusの四辺も同じような形を作り出す。

なるほどピンときた、ピコグリルもどきの優れた燃焼効率はV時に開いたシェルと薪の間に出来る空間とU字になったシェルが薪に沿って空気を運ぶ通り道(二方向)を作ることで生み出される(と、思っている)のだが、このLotusに至っては前後左右の四方向に空気の通り道が出来る事になるので燃焼効率は更に向上するのではないかと思う「うう、試してみたい...」

2.フレーム全体の強度

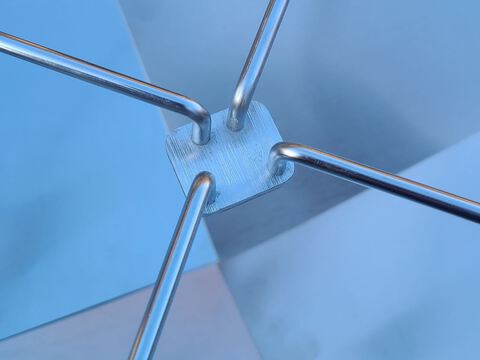

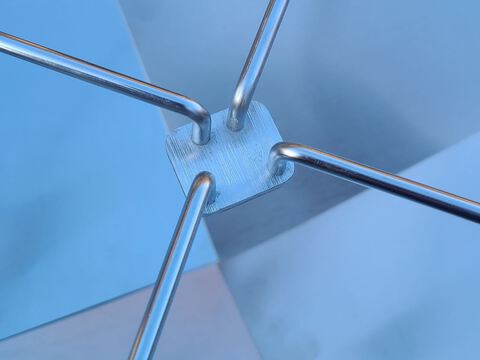

ステンレスのフレームの太さはピコグリルもどきよりも明らかに太くてしっかりしているしガタつきも全くない、私のピコグリルもどきと比べたらフレームの太さは二倍以上はありそうだし、火床のプレートの四隅にフレームが差し込まれることで火床のプレートがしっかりと保持されている、更に差し込んだフレームに上部からパイプ付きのフレームを差し込むことで火床のプレートがしっかりと固定されるようになっている。

上部のフレームに掛かる三角形の網のパイプも本体フレームと同じ太さで実にしっかりしている。

焚火で料理をする人には十分な安心感を得られると思う。私は焚火で料理することは無いけれど焚火のついでにパーコレーターを載せてお湯を沸かすのに重宝しそうである。

ピコグリルもどきにはない質感と安心感

3.重量はどうか

使用時のサイズは37cm×37cmの正方形で高さが31cmとある。折りたたみサイズは33cm×24cm×3cmとピコグリルもどきと比べてもそん色ない、構造上多少厚みが増すのはやむをえない。

重量は1.35kgと大方のピコグリルもどきと比べると結構重量があるのだが実際のところ1.35kgって決して重いと言う部類には入らない重量だろう。私的にはザックに入れてトレッキングに持ち出すわけでもないので何の問題も無い。

4.肝心なお値段は

某ホームセンターでの値段は4,780円だった、安物で満足しきっていた僕にはちょっと高いかなと思えたのだが、二度、三度とその場所を離れては戻るを繰り返して考えた末、強度も含めて完成レベルを考えたら決して高くない値段だと思い直した。結局、特段必要も無かったにもかかわらず家に持って帰ることになってしまった。

因みにこの記事を書くのに「某ショッピングサイト」を調査したらこのLotusはすぐに見つかった。しかも値段はなんと3,473円、なんと僕が購入したよりも1,300円も安い、ワンサイズ大きな製品もあってそちらは5,436円とある、クチコミもなかなかの好評価で、どうやら知らなかったのは私だけかもしれない(笑)

さて、私が落ちた目に見えない罠がどういうものかお判りいただけたろうか、帰宅後に早速使ってみましたので早速インプレをどうぞ。

やはり箱に書いてある「Takibi-dai Lotus」の文字は貧弱に見えて仕方ないが、そこは横に置いておいて早速、箱を空けた。

四枚繋がった四角いステンレスのプレートと五徳の脚になるステンレスのフレーム、五徳になる上部のフレームそして三角の折りたたみの網と収納バッグが入っている。

各パーツとも実にしっかりとつくられている

収納バッグは大きなフラップに着いた二本のベルトをバックルで止める仕様だ、私のピコグリルもどきはバッグの口をベルクロテープで止めるので使っているうちにボロボロになってしまう、こういった配慮はとても嬉しい。メッシュのポケットも着いているので私はここに着火用のツールを入れておくことにした、なかなか気の利いたデザインだと思う。

大きなフラップとメッシュのポケット、バックル式のベルトと実に丁寧

火床になるプレートを組み立てる、リベットで止まっている四枚のプレートのフック状の部分を隣のプレートに順繰り引っ掛けて行くと円錐状のに組みあがる。うむ、なるほどこれがLotusの花なのだろう

次に脚になるフレームを広げてLotusの4枚の花びらの先にある穴に四本のフレームを差したら五徳になるフレームのパイプを脚のフレームに差し込んで完成となる。

三角の網には引っ掛けるためのL字のフックが着いているので五徳のパイプに引っ掛ける。

これだけでしっかりと収まるので網の上にパーコレーターを載せても安心だ、ただし網の面が折りたたみ部分で若干V字になるのは構造上の問題だろうかそれほど神経質になる事でもないのだが少々気になる。

五徳に載る三角コーナーの網も実にしっかりしている

さて、早速着火してみよう。

今回は着火剤として新聞紙を半分に切って棒状に巻いたものを四本、その上に小割の板を五~六枚、更にその上に割った薪を二本乗せた状態で着火する。新聞紙の端に着火すると間もなく新聞紙から小割に火が移り、やがて薪から煙が立ち上った。手を出したいところをじっと我慢して二本並んだ薪を見ているとだんだんと火力が強くなって来る。

空気の通りを検証中、薪に触れたい衝動を抑えるのに必死

普段なら薪の芯まで温度が上がり安定して燃え出すまで二本の薪の間隔を調整したりしながら面倒をみてやるのだが、こいつはそのままほおっておいても自然と燃え始めた。先に燃え着きそうな薪の上に新しい薪を載せ、また二本の橋をつくるとそれほど時間を待たずして炎が上がる、こうして一切の手を出さずに五本の薪が燃え尽きた。

ホームセンターの売り場でいろいろと思いを巡らせていた通り、四方向の空気の通り道と薪の下の空間がこれほどに燃焼効率を上げているのだろう。正直、これにはかなり驚いた、これなら火吹き棒の使い過ぎで周りを白い灰だらけにすることも無いだろう。

薪を追加するだけで五本の薪が燃え切った

使用してみてもう一つ気づいたことがある、この火床のプレートにはピコグリルもどきのシェルのように空気穴が無い。これだけ燃焼効率が良いのだから必要が無いのだろう、実はこのことが副次的な効果も生み出している。空気穴が無いと言うことは燃えカスや灰が地面に落ちないと言うことだ。昔好んで使っていたロゴスのピラミッドグリルは灰受けの底の吸気口のにロストルを置いて大きな燃えカスが落ちないようにしていたがどうしても網の隙間から燃えカスや真っ赤なお切りが地面に落ち、やがてはロストル自体が焼け切れるという最後を迎えるのだ。

燃えカスや灰が地面に落ちないということは片付けも楽だということ、それ以上に地球に火傷を負わせないってことでもある(笑)

Lotusの花(火床プレート)の裏側、燃えカスが抜け落ちる隙もない

ところで、このBUNDOKと言うブランドは、私自身どこかで見たような気がしていたのだが、調べてみたら車のサイドウォーニングタープのポールの安定用に購入した「タープウエイト」なるものがこのブランドのものだった、当時は中国製ブランドの一つくらいに思っていたのだがちょっと素性を調べてみたところ新潟県三条市の老舗株式会社カワセが立ち上げたブランドだった。なるほどしっかりしているわけだ。

そのHPには「より手軽に、快適なアウトドアライフを楽しんでいただくために、製品組み立ての簡素化・収納性・軽量化、スムーズな設計、リーズナブルな価格設定など、あらゆる面において研究を重ね商品を提供いたします。」とのメッセージが書かれている。なるほどローマ字表記の「Takibi-dai」の文字もカッコよく見えて来た。

その辺の話はまた別の機会にする事にして、私はここ数年、ピコグリルもどきの安価な焚火台を使っている。薄っぺらいステンレス製のプレートと今にも折れそうな貧弱な五徳の組み合わせだが結構問題なく使えているし、価格も3,000円程度と激安なのでイカレたら買い替えればいいやと割り切っている。

さて話を本題に戻そう。

某ホームセンターのキャンプ用品コーナーで何気なくキャンプ道具を眺めていたら数台の焚火台が目に入った。僕が使っているようなピコグリルもどきの焚火台が2種類、このモドキ台は某ネットショッピングサイトを歩くだけでもかなりの数が見つかる。

どれも基本は空気穴のスリットが入ったステンレスの火床プレート(ピコグリルではシェルと呼ばれる)とそれを支える細いステンレス製のフレームの五徳がセットされるだけの極めて簡単な構造なのだが、実はこの構造が極めて燃焼効率が良く焚火の楽しさも併せて味わえるという超優れもので、今は友人たちにも勧める程のお気に入りである。この辺の話もいつかまとめてみようと思っている。

その隣にはコールマンの焚火台があって(興味がないのでスルー)その向こうに燦然と輝くのが今回財布のひもを緩めさせた焚火台だ、製品名は「Takibi-dai Lotus」、BUNDOKというブランドの商品である。

最近はあまり見かけることのないローマ字で「Takibi-dai」とは・・・そのフォントも、見れば何ともやる気の無さしか見えてこないが、もしかしたら何か深い戦略があるかもしれないので突っ込むのは止めておく。

一見してピコグリルもどきが進化したようなイメージだが、火床のプレートとフレームが作り出す焚火空間は上部から見ると正方形でその斜め半分に取り外しの出来る三角形の網がセットされる。

この火床のプレートは四枚のプレートが組み合わさって浅い円錐状の形を作り出している。四角の板を組み合わせて丸めているので完全に円錐と言い切るのは無理があるけれど何とか伝わってほしい。

おそらくこの四枚のプレートが作り出す形が蓮の花を連想させることからLotusの名前が着いたのだろうと想像できる。二枚のプレートが折りたたみになっているピコグリルのシェル(貝殻)に四枚のプレートが作るTakibi-daiのLotus(蓮の花)、なるほどねえって感じである。

早速この焚火台のチェックを始めることにしよう。隅から隅までじっくりと眺めひっくり返して底を確認し、頭の中ではいろいろなシチュエーションを想像してはこの製品の弱み強みを考えてみる。

1.火床のプレートの形状が生み出すもの

四枚の四角形が組み合わされて作り出す形は、川や海に四角形の網を沈めて置いて魚が上を通ったら引き上げる四つ手網漁の網を引き上げた時の形に似ている。四角形の頂点を引っ張ると重さで網の四辺は弧を描くがまさにこのLotusの四辺も同じような形を作り出す。

なるほどピンときた、ピコグリルもどきの優れた燃焼効率はV時に開いたシェルと薪の間に出来る空間とU字になったシェルが薪に沿って空気を運ぶ通り道(二方向)を作ることで生み出される(と、思っている)のだが、このLotusに至っては前後左右の四方向に空気の通り道が出来る事になるので燃焼効率は更に向上するのではないかと思う「うう、試してみたい...」

2.フレーム全体の強度

ステンレスのフレームの太さはピコグリルもどきよりも明らかに太くてしっかりしているしガタつきも全くない、私のピコグリルもどきと比べたらフレームの太さは二倍以上はありそうだし、火床のプレートの四隅にフレームが差し込まれることで火床のプレートがしっかりと保持されている、更に差し込んだフレームに上部からパイプ付きのフレームを差し込むことで火床のプレートがしっかりと固定されるようになっている。

上部のフレームに掛かる三角形の網のパイプも本体フレームと同じ太さで実にしっかりしている。

焚火で料理をする人には十分な安心感を得られると思う。私は焚火で料理することは無いけれど焚火のついでにパーコレーターを載せてお湯を沸かすのに重宝しそうである。

3.重量はどうか

使用時のサイズは37cm×37cmの正方形で高さが31cmとある。折りたたみサイズは33cm×24cm×3cmとピコグリルもどきと比べてもそん色ない、構造上多少厚みが増すのはやむをえない。

重量は1.35kgと大方のピコグリルもどきと比べると結構重量があるのだが実際のところ1.35kgって決して重いと言う部類には入らない重量だろう。私的にはザックに入れてトレッキングに持ち出すわけでもないので何の問題も無い。

4.肝心なお値段は

某ホームセンターでの値段は4,780円だった、安物で満足しきっていた僕にはちょっと高いかなと思えたのだが、二度、三度とその場所を離れては戻るを繰り返して考えた末、強度も含めて完成レベルを考えたら決して高くない値段だと思い直した。結局、特段必要も無かったにもかかわらず家に持って帰ることになってしまった。

因みにこの記事を書くのに「某ショッピングサイト」を調査したらこのLotusはすぐに見つかった。しかも値段はなんと3,473円、なんと僕が購入したよりも1,300円も安い、ワンサイズ大きな製品もあってそちらは5,436円とある、クチコミもなかなかの好評価で、どうやら知らなかったのは私だけかもしれない(笑)

さて、私が落ちた目に見えない罠がどういうものかお判りいただけたろうか、帰宅後に早速使ってみましたので早速インプレをどうぞ。

やはり箱に書いてある「Takibi-dai Lotus」の文字は貧弱に見えて仕方ないが、そこは横に置いておいて早速、箱を空けた。

四枚繋がった四角いステンレスのプレートと五徳の脚になるステンレスのフレーム、五徳になる上部のフレームそして三角の折りたたみの網と収納バッグが入っている。

収納バッグは大きなフラップに着いた二本のベルトをバックルで止める仕様だ、私のピコグリルもどきはバッグの口をベルクロテープで止めるので使っているうちにボロボロになってしまう、こういった配慮はとても嬉しい。メッシュのポケットも着いているので私はここに着火用のツールを入れておくことにした、なかなか気の利いたデザインだと思う。

火床になるプレートを組み立てる、リベットで止まっている四枚のプレートのフック状の部分を隣のプレートに順繰り引っ掛けて行くと円錐状のに組みあがる。うむ、なるほどこれがLotusの花なのだろう

次に脚になるフレームを広げてLotusの4枚の花びらの先にある穴に四本のフレームを差したら五徳になるフレームのパイプを脚のフレームに差し込んで完成となる。

三角の網には引っ掛けるためのL字のフックが着いているので五徳のパイプに引っ掛ける。

これだけでしっかりと収まるので網の上にパーコレーターを載せても安心だ、ただし網の面が折りたたみ部分で若干V字になるのは構造上の問題だろうかそれほど神経質になる事でもないのだが少々気になる。

さて、早速着火してみよう。

今回は着火剤として新聞紙を半分に切って棒状に巻いたものを四本、その上に小割の板を五~六枚、更にその上に割った薪を二本乗せた状態で着火する。新聞紙の端に着火すると間もなく新聞紙から小割に火が移り、やがて薪から煙が立ち上った。手を出したいところをじっと我慢して二本並んだ薪を見ているとだんだんと火力が強くなって来る。

普段なら薪の芯まで温度が上がり安定して燃え出すまで二本の薪の間隔を調整したりしながら面倒をみてやるのだが、こいつはそのままほおっておいても自然と燃え始めた。先に燃え着きそうな薪の上に新しい薪を載せ、また二本の橋をつくるとそれほど時間を待たずして炎が上がる、こうして一切の手を出さずに五本の薪が燃え尽きた。

ホームセンターの売り場でいろいろと思いを巡らせていた通り、四方向の空気の通り道と薪の下の空間がこれほどに燃焼効率を上げているのだろう。正直、これにはかなり驚いた、これなら火吹き棒の使い過ぎで周りを白い灰だらけにすることも無いだろう。

使用してみてもう一つ気づいたことがある、この火床のプレートにはピコグリルもどきのシェルのように空気穴が無い。これだけ燃焼効率が良いのだから必要が無いのだろう、実はこのことが副次的な効果も生み出している。空気穴が無いと言うことは燃えカスや灰が地面に落ちないと言うことだ。昔好んで使っていたロゴスのピラミッドグリルは灰受けの底の吸気口のにロストルを置いて大きな燃えカスが落ちないようにしていたがどうしても網の隙間から燃えカスや真っ赤なお切りが地面に落ち、やがてはロストル自体が焼け切れるという最後を迎えるのだ。

燃えカスや灰が地面に落ちないということは片付けも楽だということ、それ以上に地球に火傷を負わせないってことでもある(笑)

ところで、このBUNDOKと言うブランドは、私自身どこかで見たような気がしていたのだが、調べてみたら車のサイドウォーニングタープのポールの安定用に購入した「タープウエイト」なるものがこのブランドのものだった、当時は中国製ブランドの一つくらいに思っていたのだがちょっと素性を調べてみたところ新潟県三条市の老舗株式会社カワセが立ち上げたブランドだった。なるほどしっかりしているわけだ。

そのHPには「より手軽に、快適なアウトドアライフを楽しんでいただくために、製品組み立ての簡素化・収納性・軽量化、スムーズな設計、リーズナブルな価格設定など、あらゆる面において研究を重ね商品を提供いたします。」とのメッセージが書かれている。なるほどローマ字表記の「Takibi-dai」の文字もカッコよく見えて来た。